樂安(廠饒)知縣、“揚(yáng)州八怪”之一——李方膺

達(dá)民/文

清代康乾時(shí)期,我國繪畫史上出現(xiàn)了一個(gè)獨(dú)樹一幟的畫派——“揚(yáng)州八怪”,其思想性格和繪畫風(fēng)格,均有異于封建正統(tǒng),帶有明顯的叛逆性和獨(dú)創(chuàng)性,對(duì)近三百年來中國畫壇產(chǎn)生了廣泛而深遠(yuǎn)的影響。而樂安知縣李方膺因?yàn)楣賱傉话ⅰ⑸飘嬅诽m竹菊及人物、山水等,作品縱橫豪放,畫筆蒼勁老厚、不拘繩墨,亦顯赫于“揚(yáng)州八怪”之中。

一、仕途三折

李方膺(1695~1755),字虬仲,號(hào)晴江,江蘇通州人。其父李玉鋐曾歷任兩廣及云南知縣、知府,后轉(zhuǎn)福建糧驛道,主管糧政、交通,兩度任京官,后任福建按察使。雍正六年(1728),雍正帝為更新吏治,實(shí)行全國薦才,李方膺以“賢良方正”受到舉薦。次年,李玉鋐到京城述職,34歲的李方膺隨父進(jìn)京。覲見時(shí),雍正帝憐憫李玉鋐年邁,問:“有兒子和你一同來么?”對(duì)曰:“第四子方膺同來。”問:“何職,且勝官否?”對(duì)曰:“生員也,性戇,不宜官。”雍正笑曰:“未有學(xué)養(yǎng)子而后嫁者。”即召見,特旨交主管河南、山東的河?xùn)|總督田文鏡委派為沿海知縣。

雍正八年(1730),李方膺任山東樂安知縣。當(dāng)年夏秋之際,樂安大水成患,萬家漂櫓,情勢緊迫。李方膺未得上司批準(zhǔn),即開倉賑濟(jì),下令動(dòng)用庫存皇糧一千二百石,以工代賑,募民筑堤,緩解災(zāi)情。后因私開官倉被青州府彈劾,總督田文鏡未予置理,反贊李方膺膽識(shí)過人、有功于民。災(zāi)后,經(jīng)實(shí)地勘查、考問,李方膺寫下《小清河議》《民瘼要覽》《山東水利管窺》等著作。為根除水患,他不顧官場中迭次上報(bào)災(zāi)情的禁忌,慷慨陳詞,接連向朝廷呈報(bào)《重開小清河詳》的奏文。皇帝批準(zhǔn)動(dòng)帑興工,終于降服水患,百姓安居樂業(yè)。雍正十年(1732),李方膺因功升任莒州知州。

雍正十二年(1734),他奉調(diào)返任樂安知縣,同年冬又改任蘭山知縣(今屬臨沂市)。雍正十三年(1735),他因反對(duì)新任總督王文俊的墾荒令,上書直陳弊端,觸怒上司,被罷官入獄,成為當(dāng)時(shí)震驚朝野的“蘭山冤案”。時(shí)民嘩然曰:“公為民故獲罪,請環(huán)流視獄。”蘭山、莒州一帶百姓成群結(jié)隊(duì),自帶雞黍米酒前往青州監(jiān)獄探視。獄吏不許見,百姓就把帶來的錢物、食品往獄墻里扔,留下的酒壇子把監(jiān)獄大門和甬道都堵住了。直到乾隆元年(1736),乾隆帝追究起開墾失策憂民之事,罷王文俊,才得以平反。那日二鼓,文書傳到青州,當(dāng)夜李方膺就被釋放。李方膺入都覲見,立候在軍機(jī)房丹墀西槐樹下,大學(xué)士朱軾指給諸王大臣說:這就是勸阻開墾的知縣李蘭山也。覲見后,他被御調(diào)安徽以知縣任用,李方膺請假回鄉(xiāng)奉養(yǎng)老母而不就任。五年后,李方膺重返樂安探視,并以梅作畫,題縈詩云:

羞見舊縣諸父老,

三間茅屋賣梅花;

別后五年?duì)啃氖拢?/p>

水浸墻根幾百家。

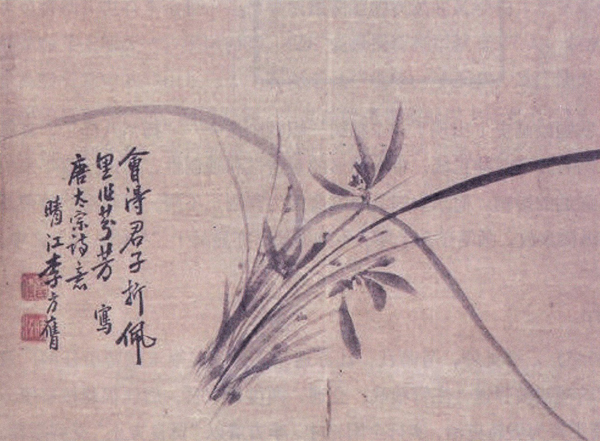

李方膺 蘭花小品

乾隆四年(1739)后,李方膺父母相繼去世,在家服喪六年。守制期滿,他受命任安徽潛山縣令,權(quán)知滁州府,不久又調(diào)任合肥縣令。此時(shí)再逢饑荒,李方膺按過去做法,自訂救災(zāi)措施,且不肯“孝敬”上司,遭嫉恨,太守加之莫須有的“貪贓枉法”罪名,將其罷官。

縱觀李方膺前后做縣令二十年,竟三次為太守所陷,難怪其感慨:兩漢吏治,太守成之;后世吏治,太守壞之。

二、編修縣志

邑之有志,猶國之有史。李方膺任職樂安期間,非常重視地方志的修纂。他邀集社會(huì)賢達(dá)學(xué)士,廣泛收集資料,撰寫和審核文稿,積三年之功終于在雍正十一年(1733)完成《樂安縣志》的編纂。李方膺主持編纂的《樂安縣志》為樂安縣志所有版本中體例最完備、內(nèi)容最豐富、史學(xué)文獻(xiàn)價(jià)值最高的一部,也是惟一列入山東名志的樂安縣志書。此志以康熙六年(1667)歐陽淖舊志為底本,重加厘定而成。與舊志相較,重復(fù)者汰之,謬誤處糾之,其義例之簡明,體例之完善,皆為后人稱贊。另外,其敘述皆根據(jù)古籍,增以康熙初年以來六十余年之新事;每志之前尚有小序,后有論斷,多所考證;且于每條之下,附以細(xì)注,使與他篇互見。因而《續(xù)修四庫全書提要》譽(yù)之為山東著名方志。

三、愛梅成癖

李方膺被罷官后,暫時(shí)寄居于金陵(南京)項(xiàng)氏花園,自題“借園”,自號(hào)借園主人,常往來揚(yáng)州賣畫以資衣食。他晚年作詩曰:“我是無田常乞米,梅園終日賣梅花。”畫上也常鈐“換米糊口”之印。期間,他與居住在南京的大詩人袁枚和篆刻家沈鳳過從甚密,時(shí)常聯(lián)袂出游,時(shí)人稱之“三仙出洞”。

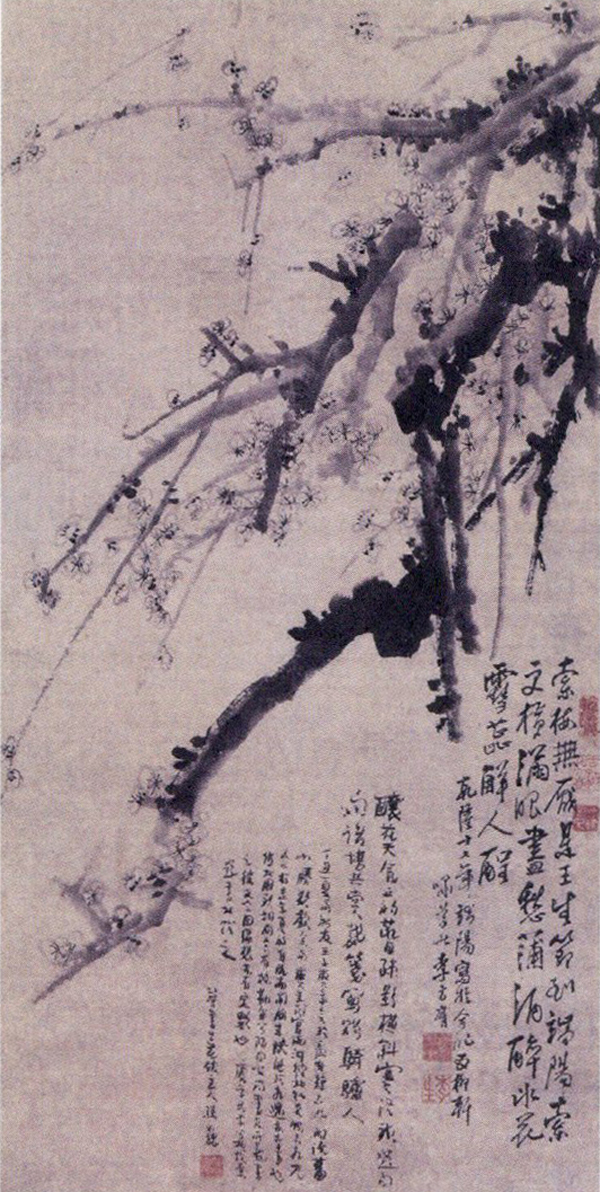

李方膺愛梅如癡,畫梅成癖。那年到安徽滁州代理知州,到任就前往醉翁亭,在歐陽修手植梅樹前鋪下紅毯,納頭就拜,愛梅至極可見一斑。李方膺喜愛梅花高潔的秉性、不畏冰霜的品格,其所畫梅花用筆蒼勁老辣,構(gòu)圖簡練疏朗,揮毫縱橫,水墨淋漓,枝干瘦硬,花蕾了了,有大片的留白。蘇東坡也是畫梅的絕頂高手,但鄭板橋卻被李方膺的梅花深深吸引,竟感嘆:“東坡,與可畏之。”評(píng)價(jià)之高,無以復(fù)加。“揮筆落紙墨痕新,幾點(diǎn)梅花最可人;愿借天風(fēng)吹得遠(yuǎn),家家門巷盡成春。”這是李方膺在一幅臘梅畫上的題詩,與鄭板橋在“衙齋聽竹圖”中的題詩“衙齋臥聽蕭蕭竹,疑是民間疾苦聲;些小吾曹州縣吏,一枝一葉總關(guān)情”一樣體現(xiàn)了對(duì)百姓的關(guān)心,流露出對(duì)百姓濃濃的情意。

李方膺:《墨梅圖》。

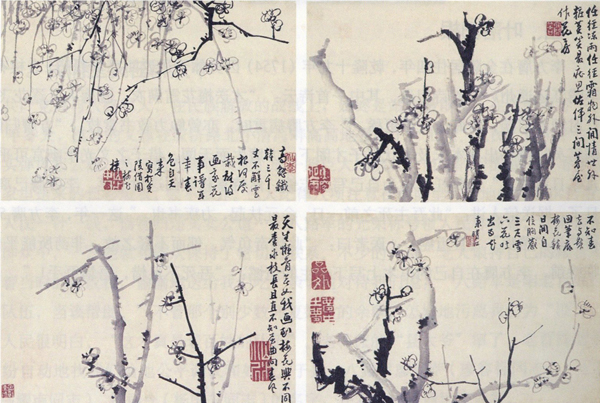

李方膺花卉冊頁《墨梅》,乾隆十九年(1754)秋仲寫。

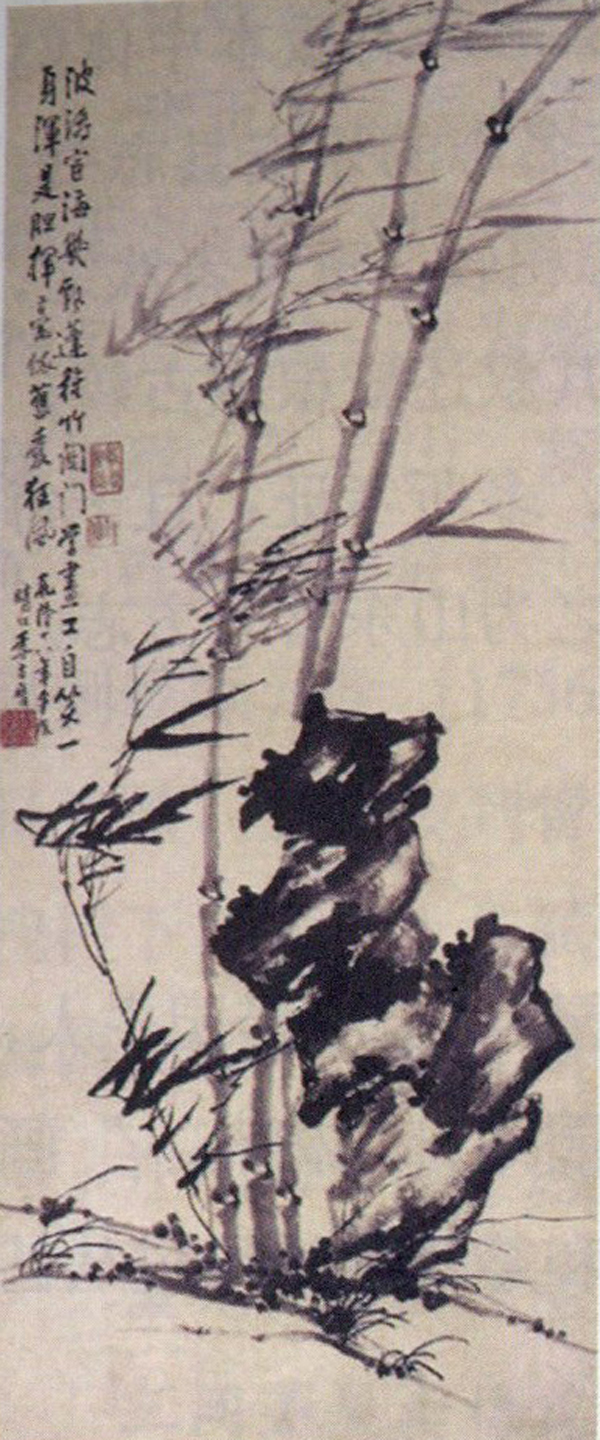

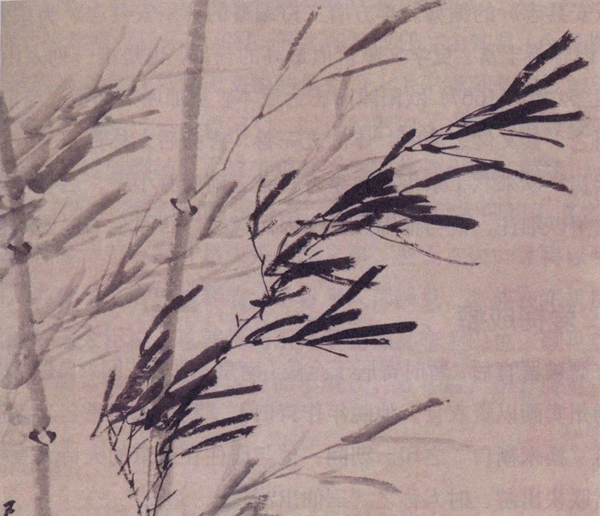

除了喜愛梅花,他還偏愛狂風(fēng),墨竹帶風(fēng)是他的鮮明特色。“波濤宦海幾飄蓬,種竹關(guān)門學(xué)畫工;自笑一身渾是膽,揮毫依舊愛狂風(fēng)。”這是他在《風(fēng)竹圖》上的題詩。短短四句,卻讓我們了解了畫家的經(jīng)歷、思想,雖然關(guān)起門來種竹畫畫,但剛直的秉性難以改變,愿狂風(fēng)可以蕩滌世間的污泥濁水。李方膺的風(fēng)竹獨(dú)樹一幟,可惜許多畫作早已在歷史的風(fēng)雨中散失,拍賣場上偶有出現(xiàn)亦可遇難求。

在南京,李方膺還結(jié)識(shí)了篆刻家丁敬。丁敬傲岸不群,當(dāng)時(shí)千金難得其一印,但李方膺卻得到丁敬刻贈(zèng)的好幾方印。時(shí)人覺得奇怪,丁敬卻自己在《印跋》中言明:“通州李方膺晴江,工畫梅,傲岸不羈。罷官寓金陵項(xiàng)氏園,日與沈補(bǔ)蘿、袁子才游……予愛其詩,為作數(shù)印寄之,聊贈(zèng)一枝春意。”

李方膺《風(fēng)竹圖》。

李方膺《瀟湘風(fēng)竹圖軸》(局部)

四、葉落歸根

李方膺在金陵居住四年,乾隆十九年(1754)因身體不適返回家鄉(xiāng)通州。袁枚有《送李晴江還通州》三首詩相送,其中一首詩云:“才送梅花雪滿衣,畫梅人又逐花飛;一燈對(duì)酒春何淡,四海論交影更稀。”李方膺病重時(shí),亦曾勉力致書袁枚:“方膺歸兩日,病篤矣!今將出身本末及事狀呈子才閣下。方膺生而無聞,借子之文光于幽宮可乎!九月二日拜白。”這是托袁枚為自己寫墓志銘。然待袁枚收到這封絕筆,李方膺已離世多日了。據(jù)送信人講:“此吾主死之前一日,命元扶起,力疾書也。”這一年,李方膺59歲,得的是“噎疾”(食道癌)。醫(yī)者曰:“此懷奇負(fù)氣,郁而不舒之故,非藥所能平也。”臨終前,李方膺在自己的棺木上寫下一生的遺憾:“吾死不足惜,吾惜吾手!”